AAR Japan特別インタビュー 世界をつなぐ通訳者の仕事 原 不二子 さん

原不二子さんとマーティン・ブレイクウェイさん夫妻

G7サミット、ダボス会議など数多くの国際会議の同時通訳者として半世紀余り活躍してきた原不二子さんは、AAR Japanを創設した相馬雪香・初代会長(1912~2008年)の長女であり、「憲政の父」と呼ばれる政治家、尾崎行雄(咢堂/1858~1954年)の孫にあたる。自らの通訳業の傍ら、後進の育成に取り組む原さんに、母・雪香の思い出、通訳の仕事の神髄、日本の若い世代に期待することを聞いた。

(聞き手:AAR Japan 中坪央暁/2020年10月19日にインタビュー)

突然だった21歳の通訳デビュー

――通訳を目指していた訳でもない原さんが、いきなり国際会議の通訳ブースに入れられたのは21歳の時だったそうですね。

原さん 1960年の夏、スイスで開かれたMRA(Moral Re-Armament:道徳再武装)という国際的な平和運動の世界大会でした。私は聖心女子大学3年生だったのですが、日本が安保闘争で騒然とする中、「のんびり女子大に通っている場合じゃない」と退学し、志を同じくする他の大学の学生たちと参加しました。第二次大戦中からMRAに関わっていた母・雪香も参加していて、会議で日本語の通訳が必要になった時、母から突然「あなた、やってごらん」と通訳ブースに押し込まれてしまったのです。約2 時間しどろもどろの通訳でしたが、あるスイス人女性の感動的なスピーチを聞いた日本代表団が、感激して涙を流したんですね。私の拙い通訳でも人の心を動かせることに驚かされました。

なぜ通訳できる程度に英語が話せたかというと、私は母の意思でバイリンガルに育てられたからです。祖母のテオドラ英子(雪香の母)は日本人の父(尾崎三良男爵)、英国人の母の間に英国で生まれ、16歳で単身、明治期の日本に渡って来た勇気ある女性でした。そして東京市長(知事)だった尾崎行雄と結婚し、三女として生まれた雪香は、両親に日本語と英語で育てられるとともに、「自分で考え、自分で決める」という強烈な自主独立の精神を叩き込まれました。祖父は東京市長時代、米国ワシントンのポトマック河畔に桜を贈ったことで、右翼から「日本の魂を売った国賊」と誹謗されたり、戦争が始まった時も「日本は間違っている」と発言したり、反骨精神に富んだ人でした。その精神は祖父・祖母から母へとDNAのように受け継がれたんですね。

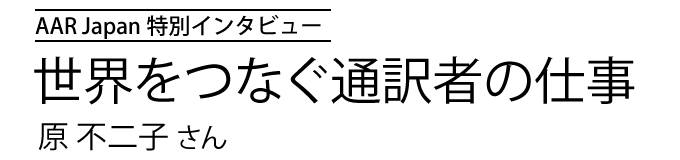

左:戦時中の相馬家。左側が雪香さんと長男・和胤さん(後の相馬家当主)、右側が夫・恵胤さんと長女・不二子さん=1941年

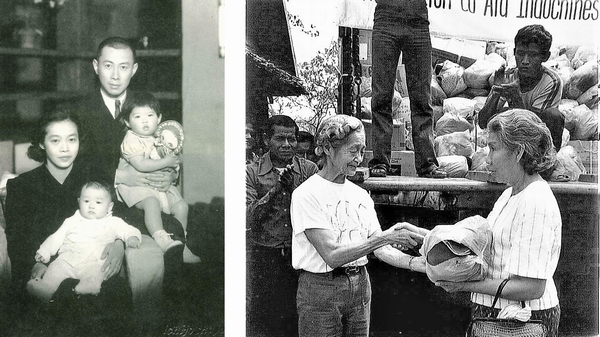

右:カンボジア国境に近いタイのカオイダン難民キャンプで支援物資を手渡す相馬雪香会長(左)=1980年

一家は第二次大戦前の一時期を米国、英国で過ごし、その間に英子が亡くなります。帰国した母は日中戦争が始まった1937年、旧相馬藩(福島県相馬市)の相馬家当主である父・相馬恵胤と結婚し、2年後に私が生まれました。ふたりは軽井沢での顔見知りで、母はその頃スキーをしたり、オートバイを乗り回したり、時代を先取りした活発な女性だったようです。戦争が激しさを増す1943年、関東軍に配属された父に呼ばれて、母は3歳の私と弟2人を連れて中国・満州に渡ります。大本営発表など一切信じない母は、空を見上げて、北方(の前線)に向けて飛んでいた日本軍の戦闘機が、ある時から南に向かうようになったのを見て戦局の悪化を察知し、終戦4カ月前の1945年4月、いち早く私たちを日本に連れ帰ったのです。終戦前後の混乱した時期だったら、どうなっていたか分かりません。私もいずれ家長になる幼い弟の世話を任せられ、ひどく緊張したのを覚えています。何とか日本に帰り着いたものの、いろいろな事情があって、親戚を頼って長野県軽井沢で暮らすことになりました。

母・雪香から受けた大叱責

――日本の同時通訳の先駆者である雪香さんは、仕事に対して非常に厳しい方だったと聞いています。不二子さんはどんな教えを受けられたのでしょうか。

原さん 終戦の翌日、私と弟は雙葉学園のシスターが軽井沢で開いていた寺子屋のような学校に入れられましたが、そこにはさまざまな国の子どもがいて、公用語は英語とフランス語でした。バイリンガルというと聞こえは良いですが、母は最初から「世界と連絡をとる」(世界とコミュニケーションできる)人間に私たちを育てようとして、意図して国際的な教育環境に放り込んだのですね。家でも早口の英語で叱るので、本当は英語が嫌いでしたが、おかげで小学校に編入した時には英語でケンカできるようになっていました。雙葉の高校1年時に自分の意思で2年間、英国に留学した後、帰国して聖心インターナショナルでさらに鍛えられ、聖心女子大学の英文科に進んだ時は、正直言って物足りない気がしました。日本中が騒然としていた時代、自分も何か社会の役に立ちたいと思い、マザーである学長に退学を申し出てお許しをいただき、MRAに参加することになった次第です。

私にとって相馬雪香は母親というより先輩なんですよ。母はあちこち飛び回って母親不在の家庭でしたが、厳しい言動の中でも大きな愛情を注いでくれたと思います。1948年にMRAなどの会合で欧米に滞在した母は、そこで初めて同時通訳というものを知って驚いたようです。そもそも構文が異なる日本語・英語の同時通訳は無理だと思われていて、会議通訳者という仕事も確立されていなかった1950年頃から、母は日英通訳のパイオニアとして活躍を始めました。日本の政財界要人と外国人の方の通訳をこなすうちに、発言を忠実に訳すだけでは無意味で、表情を見ながら「相手に分からせること」が肝心だと気付いたそうです。その教えは「何のために通訳するのかを常に意識しなさい」ということでした。

来日したカンボジアのノロドム・シハヌーク殿下(右)と岸信介・元首相の通訳をする不二子さん=1984年6月

今も忘れられない苦い思い出があります。私も同時通訳者として報酬をもらうようになって10年、ベトナム戦争末期の1975年に南ベトナムの国会議員がアジア国会議員連合の招きで来日し、サイゴン陥落目前の戦況を切々と訴えたのですが、私は何も考えずに「え~、ベトナムといたしましては~」という軽い調子で通訳していました。すると、会場にいた母がものすごい形相で飛んで来て、ブースを叩くんですね。同僚に交代してもらってブースを出ると、「祖国が生きるか死ぬかの瀬戸際、あの方は理解者を得るために来日して必死で訴えているのに、その危機感もくみ取らず適当な通訳するんじゃない。辞めてしまいなさい!」と烈火のごとく怒ったのです。身体が震えるほどのショックでしたが、仕事に慣れた気になって、自分が何のために通訳しているのかを見失っていたことに気付かされました。

AAR創設の頃の思い出

――雪香さんが1979年11月、AARの前身「インドシナ難民を助ける会」を設立した時は67歳でした。当時の状況を覚えておられますか。

原さん 母は1948年のMRA大会で同時通訳の存在を知るとともに、実はもうひとつのことを学びました。終戦から3年、まだ戦争の記憶が生々しく、大会では「(残虐行為を行った)日本人がいる会場には入らない」という参加者もいたのですね。母はそれまで自分の意識が欧米にばかり向いていたことに気付き、日本が戦時中にアジアで何をしたかを勉強して、アジア諸国との関係を深めなければと決心したのです。

1975年に南ベトナムが崩壊してベトナム戦争が終結した後、社会主義体制となったベトナム・カンボジア・ラオスの3カ国から百数十万人のインドシナ難民が流出し、ボートピープルとして日本にも漂着する出来事が相次ぎました。日本政府は難民受け入れに消極的で、母は外務省高官と直談判するなど働き掛けましたが、前向きな回答を得られず、それなら民間の力でやってやろうと立ち上げたのが「インドシナ難民を助ける会」です。実は前年、カナダの友人から「日本はひどい国だ。ベトナムから遠く離れた欧州諸国でさえ難民を受け入れているのに、(同じアジアの)日本はほとんど受け入れようとしない。日本人の心は冷たい」という手紙を受け取って、「そこまで言われるなら、そうではないところを見せようじゃないか。日本人の心には古来、脈々と善意が伝わっているのだから」と決意したんですね。新聞記者から運営費用をどうするのか尋ねられ、「日本国民が一人1円ずつ出せば1億2,000万円になる」と答えたそうですが、テレビやラジオ、新聞を通じて全国に募金を呼び掛けたところ、郵便局がさばき切れないほど現金書留が送られてきて、4カ月も経たずに目標額が集まってしまいました。おやつ代を貯めて寄付してくれた小学生、本当に1円玉ばかり大量に送ってきたお婆さんもいて、一日で500万円届いたこともあったそうです。

母は「いつでも、どこでも、必要なことは何でもやる」という強い信条を持ち、「負けてなるものか」と燃えていました。私は母を「ブーバー様」(いつもブーブー文句を言っているお婆さん)というあだ名で呼んでいましたが、「日本という国をどうしなければならないか」「日本は世界とどう関わり、どう生きていくのか」ということで常に頭がいっぱいの人でしたから、そういう姿に多くの方々が共鳴してくださったのではないでしょうか。

不二子さんと雪香さん=1986年

通訳は「異文化コミュニケーター」

――G7サミット(主要7カ国首脳会議)、ダボス会議(経済フォーラム年次総会)、国際労働機関(ILO)総会や世界水フォーラムなど数々の国際会議の同時通訳に加え、皇族方や政財界要人の通訳を務めてこられました。1984年には(株)ディプロマットを設立し、代表取締役として後進の育成にも取り組まれています。豊富な経験を踏まえて、原さんが考える通訳者とはどんな存在でしょうか。

原さん 通訳者はバランスのある国際感覚と知的好奇心を持った「異文化間のコミュニケーター」でなければなりません。クライアントの口となり耳となるのはもちろんですが、単に言葉を置き換えるだけではなく、それぞれ異なる文化的・社会的背景を理解し、話し手の心や思いまで伝える必要があります。外国語で会話できるのと通訳ができるのは全く別のことなのです。一流の通訳者になるには、常に関心を持って国際問題の動向をフォローするのは当然として、政治・経済や歴史、法律、医療、金融などの専門分野を勉強し続ける生涯学習が求められます。21世紀の今日、市民社会が国境を越えてグローバルな問題を話し合う国際会議が増えると同時に、異文化間の対話、特にイスラム社会への理解と関係構築が最大の課題になり、通訳者の役割はますます大きくなっていると感じます。

通訳の仕事を通じて、世界の大統領・首相経験者が集う国際会議「OBサミット」を創設された福田赳夫・元首相、「世界人類との共生」の企業理念を訴えたキヤノンの賀来龍三郎さん、ピースハウス病院(独立型ホスピス)の国際セミナーをお手伝いさせていただいた日野原重明・聖路加国際病院名誉院長=いずれも故人=を始め、素晴しい方々に出会いましたが、特に印象に残るのが故・三笠宮寬仁親王殿下のことです。殿下は障がい者福祉をライフワークにされ、「障がい者・健常者という分け方はおかしい。誰にでも得手不得手があるように、障がいは機能的なものに過ぎず、互いに人として付き合えばいい」というモットーをお持ちでした。障がい者スキーの普及に尽力され、私も北欧の専門家を招いたスキー指導者研修の通訳など度々お手伝いしましたが、一方的な福祉・慈善ではなく、障がいのある方が周囲のサポートを受けながら、いかに能力を高めて自立し、社会の一員として共に生きるかを訴えるお姿に深く感銘を受けました。

長年の通訳歴を振り返ると、通訳の仕事をしていて本当に良かったと心から思えるような、自分の心情にぴったり合った出会いがあります。政治家や官僚、経済人の駆け引きの場面に数多く立ち会ってきましたが、結局は自分たちだけが良くても、自国だけが豊かになっても、世界中の人々が幸せにならなければ本物ではない。地域社会や地球社会すべての利益を考える「共生」こそが肝心であり、その実現のために「世界と連絡をとる」ことができるのは、まさに通訳冥利に尽きると思います。

若手通訳者の指導にあたる不二子さん=2003年

自分自身の意見を持つこと

――日本の若い世代に期待すること、アドバイスしたいことは何ですか。

原さん 母の世代とも私たちの若い頃とも違って、今は仕事や留学、観光などで多くの日本人が海外に出て、さまざまな経験をする機会が飛躍的に増えました。日本人はビジネスの関係を重視しがちですが、広く世界を知りたいという気持ちで、海外の人々と本当の信頼関係を築いてほしいと思います。そのためには、日本は世界のパート(一部)であることを理解し、自国や相手の国の歴史を学ぶこと。無知による偏見があってはなりません。そして自分自身の意見を持ち、それをはっきり主張する勇気を持つことも国際社会では大切です。

母・雪香が始めたAARは世界の難民や障がい者、被災者の人々を支援していますが、日本も終戦後、焼け野原から復興する際に諸外国にずいぶん世話になり、助けられました。今も紛争や貧困によって世界の多くの人々が日本の終戦直後のような状況に置かれていて、そうした方々に手を差し伸べるのは、助けてもらったお返しのようなものです。個人の付き合いでも、こちらから進んで困っている人を助けてあげれば、必ず相手に好かれますよね。国際社会でも常に「世界の中の私たち」という意識を持って行動すれば、日本と海外のより良い関係を築けるのではないでしょうか。

|

ひとこと ご自宅の応接間は書棚に英語の本が並び、靴のまま上がる日本離れした空間で、英国の大学教授の部屋にでも招かれたような感じ。それもそのはず、夫のマーティンさんは英国人の父、長崎生まれのロシア人の母を持ち、早稲田と上智で20年間教鞭を執った英国紳士。インタビューの間ずっと不二子さんに寄り添っていたので、質問への答えの一部は、ふたりの言葉がミルクと蜂蜜のように溶け合っている。(N) |

【報告者】 記事掲載時のプロフィールです

東京事務局 中坪 央暁

全国紙特派員・編集デスクを経て、国際協力機構(JICA)の派遣で南スーダン、ウガンダ北部、フィリピン・ミンダナオ島など紛争復興・平和構築の現場を取材。新聞社時代にはアフガニスタン紛争、東ティモール独立などをカバーした。2017年11月AAR入職、2019年9月までバングラデシュ・コックスバザール駐在。著書『ロヒンギャ難民100万人の衝撃』(めこん)を上梓。栃木県出身