東日本大震災(2011年3月11日)から14年となる東北の被災地では、今も多くの課題が残され、復興の途上にあります。AAR Japan[難民を助ける会]は発生直後の緊急支援から中長期的な支援まで、その時々の状況に応じた支援活動に取り組み、現在は避難生活を続ける人々と帰還住民の地域交流、誰も取り残されないインクルーシブな地域防災の普及に力を入れています。国内災害担当(仙台駐在)の大原真一郎が報告します。

地域の「きずな」を守る交流活動

「冷えるけど元気にしてたかい?」「餃子は久しぶりかな」――。福島県川俣町の山木屋地区公民館で2月20日、地域住民18人が集まって、和気あいあいと餃子づくりに取り組んでいます。この「餃子パーティー」はAARが呼び掛けて開いた地域住民の交流イベント。皆さんは調理から片付けまで協力し合い、食事をしながら会話も弾みます。参加者の広野新一さんは「今では冠婚葬祭は業者に任せることが多いが、昔はこんなふうに自宅や集会所に集まって、皆で食事を準備して助け合っていたものです。田植えや稲刈りと同じようにね」と懐かしそうに話しました。

交流イベントで餃子づくりを楽しむ参加者=福島県川俣町で2025年2月20日

震災直後の原発事故の影響で強制避難地域となった川俣町山木屋地区は、6年後の2017年3月に避難指示が解除になり、住民の帰還が始まりました。避難期間中、地区住民の半数は同町の農村広場に建設された仮設住宅に避難しており、AARは 2013年夏に支援活動を開始して、さまざまな話をお聞きする傾聴活動やマッサージ、手芸教室、昼食会などを実施しました。

AARは避難解除後も月に数回、孤立やコミュニティの再構築のため、地域の皆さんとの交流活動を継続していますが、山木屋地区に現在居住する帰還住民は震災前の約3割に留まり、その多くが高齢者です。かつてのような地域のきずなが薄れつつある状況にあって、住民の中には自宅を開放して月に一度のサロン活動を自主的に開く方もおられ、地域のつながりを積極的に維持しようとする気持ちがうかがえます。AARは2024年度、こうした交流イベントを福島県内および広域避難者が生活する首都圏で計259回開催し、のべ4,416人が参加しました(2月末現在)。

誰も取り残されない地域防災

大規模な地震や台風被害が近年相次ぐ中、災害発生時に支援から取り残されがちな障がい者へのサポートが大きな課題になっています。福島県伊達市の社会福祉法人「ひろせ福祉会」の三浦正一理事長は「障がい者にとって一般の避難所はハードルが高過ぎて適応できません。体育館のような環境は健常者でもストレスが大きく、障がい者は最初から行かないことが多いのが実情です」と指摘します。

「東日本大震災の時、私たちの福祉施設に通う利用者の皆さんは、行政が開設した避難所ではなく施設を頼って来ました」。施設では当時、自家発電をして利用者とその家族を何とか受け入れましたが、少し落ち着いてから避難所を巡回して障がいのある方がいないか確認したところ、南相馬市からわざわざ避難してきたものの、どこにも行き場がないという家族がいました。「本人は避難所の過度なストレスで体調をひどく崩していて、すぐにうちの施設に来てもらいました。ご家族はその後、伊達に移住されました」。

東日本大震災では、障がい者の死亡率が住民全体の平均値の2倍に上りました。それは当時、避難時の要支援者のリスト作成、どんなサポートが必要かという個別支援計画の策定が進んでいなかったことに加え、避難所における要配慮者への対応不足などが挙げられます。そうした問題点は共有されたものの、現在も国内災害の被災地では避難所の受け入れ環境が整わず、障がい者と家族が半壊した自宅や車中泊での避難生活を余儀なくされる状況は改善されていません。

これまでの支援活動から得た教訓とネットワークを生かし、AARは2015年から自治体や社会福祉協議会、障がい福祉事業所などと連携して、地域の防災・減災に取り組んでいます。福祉作業所を自主避難所として活用するモデル事業として、ひろせ福祉会が運営する生活介護事業所「さくら」に今年、プロパンガスで発電する設備を提供しました。三浦理事長は「災害時はガソリンスタンドが長蛇の列になります。その点、プロパンガスは入手しやすく、電力を確保できれば障がい者の自主避難先としてだけでなく、施設の事業継続にも役立ちます」と話します。

ひろせ福祉会の生活介護事業所に設置したプロパンガス発電機と配電盤(左)、電力会社の電気コンセントの横にプロパンガス発電回路を設置 (右)

防災シンポを福島・相馬市で開催

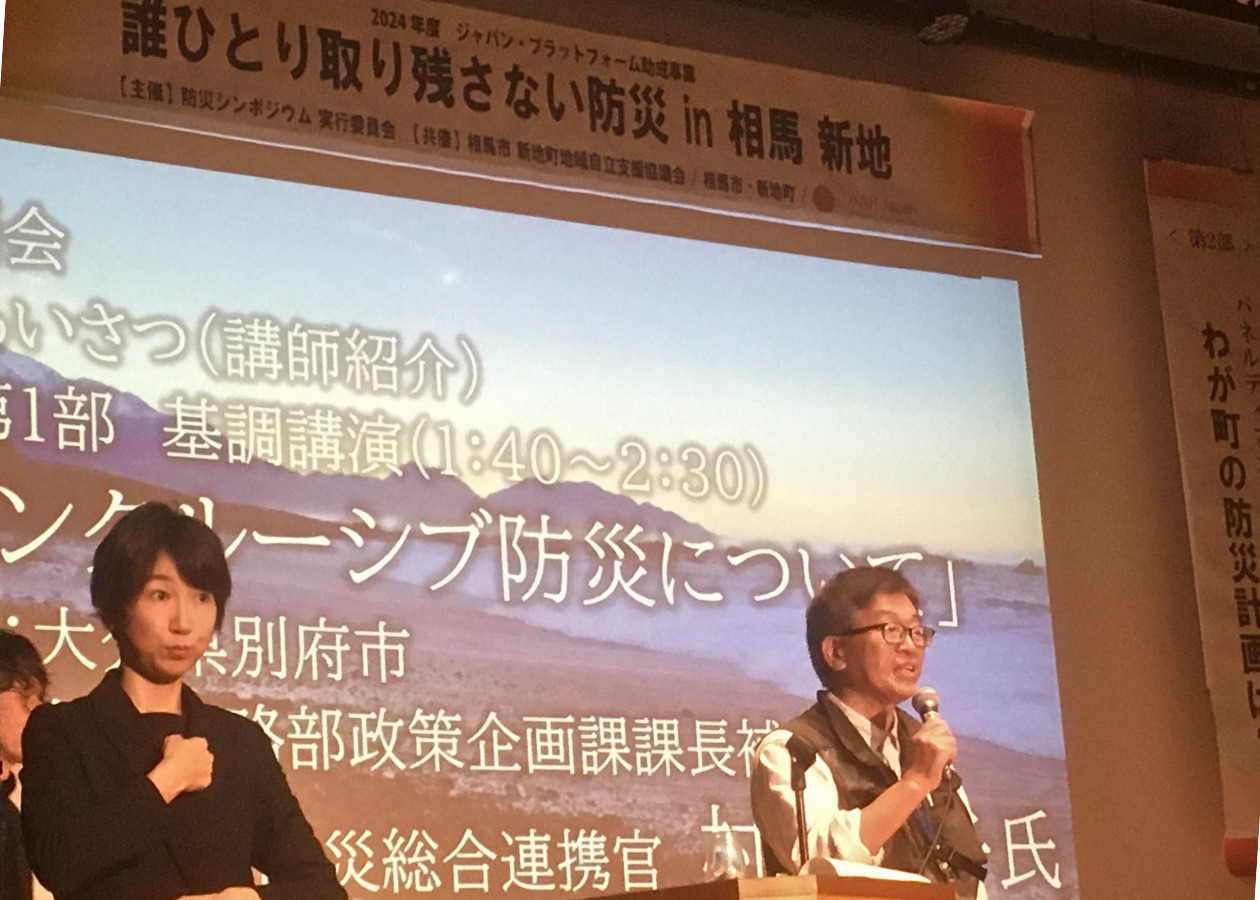

AARは2024年11月、シンポジウム「インクルーシブ防災“誰ひとり取り残さない防災”in 相馬 新地」を長年連携する相馬市と共催で開催しました。シンポジウムでは、インクルーシブ防災の専門家である大分県別府市防災局の村野淳子さんが、同市が実施する「障がい者を主役とする個別の避難計画と避難行動」を紹介。福祉分野と危機管理分野の相馬市職員、社会福祉協議会や民生委員、自治会、障がい当事者など約80人が、防災対策についての知見を共有し、議論を交わしました。

「インクルーシブ防災」をテーマに開かれたシンポジウム=福島県相馬市音屋ホールで2024年11月24日

相馬市の障がい者施設「工房もくもく」施設長の佐藤定広さんは「2019年の台風で相馬市は2週連続で河川が氾濫し、私たちの施設も2度浸水被害を受けました。その際、障がいのある子どもと母親が濁流に流されて亡くなったのですが、お二人は福祉施設を利用していなかったようでした。誰かとつながっていれば助かった命だったかも知れないと、今もそのことが頭から離れません」と話します。そして「災害が発生してから動くのでなく、事前の減災対策こそ大切です。今回のシンポジウムが地域の障がいのある方々の命を守る一歩となれば」と付け加えました。

シンポジウムで発表する工房もくもくの佐藤定広さん(右)

東日本大震災から14年が経った今も、高齢者や障がい者など支援を必要とする方々は少なくありません。避難先の仮設住宅で出会った方々の多くは当時70歳前後でしたが、今は80代半ばを迎えて、すでに亡くなられた方、身体が自由に動かなくなった方も多く、70代が80代以上を地域で支える実情があります。正直なところ、こうした問題に明確な解決策を見い出せてはいませんが、引き続き、少しでも皆さんの心に寄り添う支援を続けてまいります。

東日本大震災、能登半島地震をはじめとするAARの被災者支援へのご理解・ご協力を心よりお願い申し上げます。

※この活動は皆さまからのご寄付に加え、ジャパン・プラットフォームの助成を受けて実施しています。

大原 真一郎OOHARA ShinichiroAAR国内災害担当

製造メーカー勤務を経て、2011年8月にAAR入職。宮城県仙台市を拠点に岩手・宮城・福島で復興支援に取り組む。2016年熊本地震、2018年西日本豪雨、2018年北海道地震、2019年台風19号、2024年能登半島地震など緊急支援に従事。(宮城県出身)