活動レポート

ミャンマー:障がい児と家族を支える里親プログラム23年

2023年11月2日

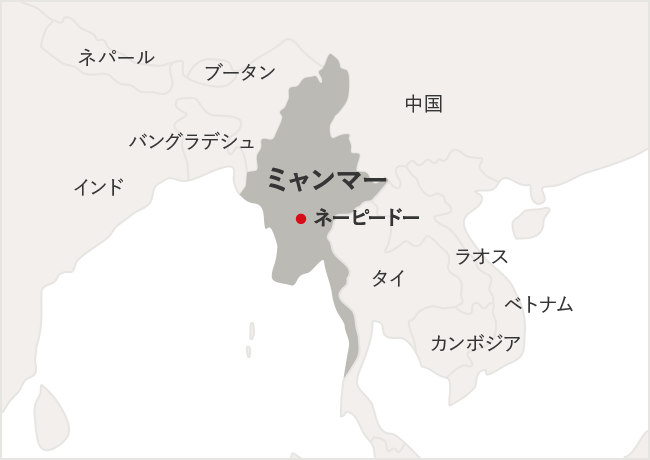

ミャンマーはインドシナ半島西部に位置する国です。

経済開発が遅れており、国民の4分の1は今なお貧困に苦しんでいます。

民族紛争が長期にわたって続いており、人道上の課題を多く抱えています。

また、2021年2月の非常事態宣言の発令以降、社会的な混乱が続いています。

ページ内メニュー

| 面積 | 68万平方キロメートル(日本の約1.8倍) |

|---|---|

| 人口 | 5,114万人(2019年推計、ミャンマー入国管理・人口省発表) |

| 首都 | ネーピードー |

| 民族 | ビルマ族(約70%)、その他多くの少数民族 |

| 言語 | ミャンマー語(公用語)、シャン語、カレン語など |

| 宗教 | 仏教(90%)、キリスト教、イスラム教等 |

※出典:外務省ホームページ

ミャンマー全体で社会インフラの整備が遅れており、特に障がい者は医療や教育へのアクセス、就労の機会が限られています。政府は障害者権利条約に加入し、2015年には障がい者権利法を制定するなど、障がい者の権利を守るための整備を進めています。しかし、障がいのある人々への偏見や差別は根強く残っており、学校や交通機関のバリアフリー化や、障がい者のニーズに合った教育を実施するための人材育成などの課題も残されています。また2021年2月の非常事態宣言の発令以降、政治的・社会的混乱が続き、多くの市民が犠牲となっています。

231万

人

2014年時点で、ミャンマーの人口

約5,141万人のうち障がい者は約231万人

そのうち障がい児は約23万人 ※1

31.7%

男性障がい者の非識字率16.9%に対し

女性は31.7% ※2

67%

障がい児の不就学率は67%

非障がい児(19%)の3倍以上 ※2

理容美容コースの授業に熱心に取り組む生徒たち

小児まひ(ポリオ)や事故などによる身体障がいがある人を受け入れ、裁縫、理容美容、コンピューターの訓練を行う学校を、2000年から運営しています。洋裁店、理容・美容室の開業や、企業・工場への就職など、社会的・経済的に自立できるよう支援しています。2016年~2022年は、約8割以上の卒業生の就労が実現しています。2018年にはCSR(企業の社会的責任)の推進などに取り組む現地団体とともに、同国初となる「障がい者雇用の手引き(PDF)」を企業向けに発行しました。

障がい児と不就学児に関する聞き取り調査をするAARスタッフ(左)

ヤンゴン地域およびカレン州パアン地区で、障がいの有無にかかわらず、子どもたちが個々の特性やニーズに応じた配慮を受けながら一緒に学ぶインクルーシブ教育に取り組んでいます。地域住民とともに障がい児の教育を支える体制作り、校舎のバリアフリー化、教員研修、障がいへの理解促進などの活動を通して、障がい児の就学を後押ししています。※この活動は皆さまからのご寄付に加え、外務省日本NGO連携無償資金協力の助成を受けて実施しています。

AARから受け取った食料や衛生用品を運ぶ障がい者の家族

2021年2月に非常事態宣言が発令され、情勢が不安定な状態が続いています。AARは、経済的に追い詰められている障がい者や困窮世帯へ生活費や食料を配付し、生活状況を改善するための支援を実施しています。

理学療法士の資格を持つAARスタッフからリハビリを受ける里子

ミャンマーでは障がい児をケアするための施設は少なく、特に知的障がいや重度の障がいがある子どもたちは過酷な状況のなかで暮らしています。AARは「ミャンマー子どもの未来(あした)プログラム」を実施し、こうした子どもたちがリハビリや学習支援を受けて、自分の可能性を発揮していけるように支援しています。

「自分の力で人生を

切り開くことができるように」

カインさん(36歳)

ミャンマーでは、障がい者は勉強や仕事ができない、と多くの人が思っています。私自身、「障がい者は家にいるべきだ」と言われたこともあります。しかし、私はAARが運営する訓練校で学び、そこで得た技術を生かして仕事に就くことができました。人々が障がい者に対して持っているマイナスのイメージを変えることができました。