世界に安らぎを届ける歌声 田中 彩子さん (ソプラノ歌手)

2021年12月7日

国立アルゼンチン交響楽団とのコンサートで独唱する田中彩子さん(田中さん提供)

欧州を中心に活躍するオーストリア・ウィーン在住のソプラノ歌手、田中彩子さんは華やかなコロラトゥーラの技巧で知られる一方、世界の紛争や貧困問題、青少年育成、SDGs(持続可能な開発目標)などの社会課題に関心を寄せている。AAR Japanチャリティ公演でモノオペラ『ガラシャ』(2022年1月29日/東京・国立能楽堂)を主演・プロデュースする田中さんに、音楽家として社会貢献に取り組む理由、歌声を通して世界に届けたい想いについて伺った。

(聞き手:AAR Japan 中坪央暁/2021年11月18日にインタビュー)

コロナ禍で確信した「芸術の力」

――2020年から続く新型コロナウイルス感染は、ご自身の公演活動にも多大な影響があったかと思います。この間、どんなことを考えて過ごされましたか。

田中氏 日本では状況が落ち着いてきたようですが、オーストリアではまだまだ感染拡大が収まっていません。公演が相次いで中止になるなど、私たち音楽家にとって苦しい時期が続いてきました。その一方で、それまで時間に追われて暮らしていたのが、ふと立ち止まって考えるきっかけになったようにも思います。

私自身、例えば難民のように水も食料も家もない状況に置かれた人たちにとって、音楽が救いになるのか、音楽に何かできるのか、自分の中でずっとクリアになっていなかったんですね。今回のような非常時には芸術は不必要なものとされてしまい、人生を懸けて音楽に取り組んできた者として空しい気持ちにもなりました。

でも、改めて考える時間を持ったことで、やはり音楽は絶対に必要なものだと初めてクリアに見えるようになりました。IT技術の発達もあって、私たちは今、直接会わなくてもリモートで仕事や打ち合わせができるし、アバターを使えば互いに顔さえ見ないで用事を済ませられます。

しかし、そんなやり方が定着した先にあるのは何か、つまり人って何なのか、人としての在り方を考えると、最後に残るのは結局、人と人の触れ合いだと思うんですね。感動を共有できる芸術を人は求めるのではないか、芸術は人が人としてあり続けるために不可欠な存在なのではないかと確信するに至りました。

2020年秋の世界初演となったモノオペラ『ガラシャ』は、コロナ禍の前から準備していましたが、こういう状況だから止めるという選択はむしろ簡単で、皆がそんなふうにしたら芸術が廃れてしまいます。リスクを負ってでも一歩一歩進まなければという覚悟でした。そもそもこんな時にお客様が観てくれるのかという心配もありましたが、チケットは発売後すぐに完売となり、やはり今こそ音楽は必要とされているんだ、自分の決断は間違っていなかったと素直に嬉しかったですね。

18歳で飛び込んだオペラの世界

ウィーン・コンツェルトハウス(オーストリア)でのコンサートで(田中さん提供)

――18歳で単身ウィーンに留学し、22歳でデビューしてソプラノ歌手として活躍してこられました。音楽大学を卒業していない経歴は声楽家として異例なのだとか。

田中氏 3歳でピアノを始めて、本気でピアニストを目指したのですが、手が小さいので限界があり、高校2年の時に断念しました。「やるからにはプロの音楽家を目指したい」とピアノの先生に相談したこところ、声楽はどうかと勧められ、ウィーン留学から帰国したばかりの声楽家の方をご紹介いただいたんですね。

その先生が大学生を数人連れてウィーンの講習会に行く際、私もお声がけいただいて同行し、現地の宮廷歌手のレッスンを受けました。その方が「本気でプロを目指すなら今すぐウィーンに来なさい。私が教えましょう」とおっしゃってくださり、いったん帰国して、高校卒業後すぐにウィーンに飛びました。

日本では声楽の初歩を習っただけで、「オペラって何?」という感じだったのですが、両親は「やるなら本場で本格的にやりなさい」と後押ししてくれました。二人の兄も高校卒業後に海外留学していて、まず日本の大学に行かなきゃという発想はありませんでしたね。

当初はまだ年齢的に若く、歌の基礎をゆっくり勉強したかったので、ウィーンでも音大には通わず、宮廷歌手の先生に師事して個人レッスンを受けました。私は高音の珍しい声質なので、最初からアドバイスされてコロラトゥーラ(音を揺らす華麗で装飾的な歌唱技巧)を学びました。

声楽は自分の身体が楽器ですが、欧米人の歌手とはそもそも骨格も違うので、小柄な私は体力づくりにとりわけ苦労しましたね。音楽留学というと優雅なイメージがあると思いますが、私の場合は経済的に余裕があったわけではなく、少しでも安い食材を探したりして、ウィーンの生活は決して楽ではありませんでした。

両親から「大学に入ったつもりで4年間は資金をサポートするけれど、その後は自分の力でやりなさい」と言われていたので、その間に何か形に残せるように懸命に練習しましたが、4年が過ぎる頃、自分がどこまでやれるのか進路が見えなくなり、精神的に追い詰められて声が出なくなってしまった時期もあります。

しかし、幸いなことに初めて挑戦した国際コンクールでスカウトされ、スイスのベルン市立劇場でソリストとしてデビューさせていただいたのです。モーツァルト『フィガロの結婚』の6カ月のロングラン公演でした。これがプロとしてやっていく大きな転機になり、ウィーンでも結局、大学には行かず仕舞いになってしまいました。

その後、いろいろな国で歌う機会があって、2014年の日本デビュー後は、国内ツアーやメディア出演など日本での活動も徐々に増えています。

モノオペラ『ガラシャ』を創作

――総合プロデュースされたモノオペラ『ガラシャ』は、どのような着想と経緯で創作されたのでしょうか。

田中氏 明智光秀の娘ガラシャ(1563~1600年)は、イエズス会の洗礼を受けたカトリック教徒だったことから、宣教師の記録を通じて欧州でも存在が知られていました。17世紀末にはガラシャをモデルにしたバロックオペラ『丹後王国の女王グラツィア』がウィーンのハプスブルグ家の宮殿で上演され、あのマリー・アントワネットはフランス革命で処刑される直前に「ガラシャのように誇りを持って最期を迎えたい」と書き残したと言われます。

そうした歴史を知ったのは10年余り前のことです。京都北部の丹後半島には、光秀が「本能寺の変」(1582年)を起こした後、嫁ぎ先の細川忠興によってかくまわれた「ガラシャ隠棲の地」があります。私は丹後の舞鶴出身ですので、地元にも関係するテーマとして、日本と欧州の両方の視点でガラシャの生涯を描く作品を創りたいと考えるようになりました。

日本にゆかりのあるオペラとしては『マダム・バタフライ』(蝶々夫人)が有名ですが、欧米人男性の目で見た日本人女性ではなく、ガラシャのように凛とした日本の女性像を欧州に持っていきたいと思いました。カトリック教徒であるガラシャのストーリーは、欧州の方々にも理解しやすいですしね。

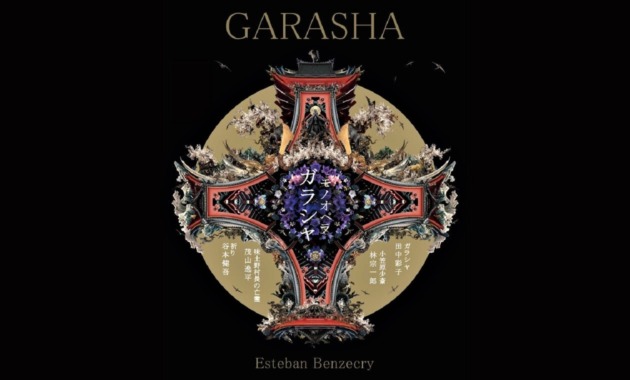

この作品を国際共同プロジェクトとしてプロデュースしたいと考え、作曲は私の声質をご存じのアルゼンチン出身の作曲家エステバン・ベンセクリさん、脚本は戯曲『ガラシャの祈り』の作者で丹後在住の横島昇さんにお願いしました。

舞台美術は現代美術作家の杉本博司さんに考えていただき、舞台に掲げる十字を染め抜いた帳は京都の染色家、福本潮子さんの作品です。また、日本を代表する能楽師の皆さんに所作指導などをご協力いただき、カルテットを含めて最少人数の舞台を創り上げることができました。

オペラは本格的なものだと作品によっては5~6時間にもなりますが、もっと気軽に観てもらえる時代に合った作品にしたかったので、『ガラシャ』は1時間ほどの5幕のモノオペラ(一人ないし少人数のオペラ)です。私が演じるガラシャの歌と、ガラシャが自害した時に介錯を務めた小笠原少斎役の語りで構成されています。楽器編成もフルート、チェロ、ピアノ、パーカッションというシンプルなものです。

歌はほとんどヴォカリーズ(歌詞がなく主に母音だけで歌う歌唱法)で、歌詞はガラシャが詠んだとされる歌、それに洗礼の準備として読む古い書物から抜き出したスペイン語の言葉があるだけです。ヴォカリーズにしたのは、世界中どこでも上演できるオペラにする意図があります。音楽では言葉と音は不可分であって、同じ曲に異なる歌詞を乗せることはできません。そこで、あえて歌詞がない歌にして、語りの部分だけは上演する国の言語に翻訳して演じられるようにしました。

コンサートで出会った移民女性

ロンドン・ロイヤルフィルハーモニー(英国)とのコンサートで(田中さん提供)

――難民や貧困など世界の社会課題に関心を持たれ、『ガラシャ』も芸術を通したSDGsへの貢献を織り込んでおられるそうですね。

田中氏 私はコンサートで歌うだけではなく、音楽に何ができるのか、どのように世界に貢献できるのかを常々考えてきました。世界の貧困や難民などの問題に目を向けた時に、そういう場所で音楽家として何ができるだろうかと。

自分自身のキャリアのために歌い続けることにはあまり興味がなく、自分が何かすることで少しでもプラスの影響が生まれたり、良いことが起きたりすれば嬉しいだろうし、私にとっても力になるのではないかと思いました。頭の中にパズルのピースは漠然とあったのですが、それをどう組み合わせて実現すればいいか分からずにいたんですね。

自分なりの目標が定まったひとつのきっかけは、国連の紛争調停官としてコソボ(旧ユーゴスラビア)など世界中で活躍されていた島田久仁彦さんにお会いしたことです。心に傷を負った子どもたちにいかに接するかというお話を伺い、紛争地の現実に衝撃を受けると同時に、何か役に立ちたいというふんわりした想いを行動に移す後押しをしていただいたように感じました。

もうひとつ、欧州難民危機(2015年)の頃の忘れられない出来事があります。ウィーンでは折に触れて教会コンサートを開き、それぞれのお気持ちで払いたい金額をいただいています。

ある時コンサートが終わって帰ろうとすると、子ども連れのシリア移民の女性が話しかけてきて、「パンを買うつもりで2ユーロ持っていたのですが、美しい歌を聞いて感動したので2ユーロお支払いしました。素晴らしい時間をありがとう」とおっしゃるんですよ。もちろん嬉しくもありましたが、その女性がパンを諦めてまで音楽を選んでくれたことは、私にとって衝撃でした。

この出会いによって、私が歌っている行為と時間は自分が思う以上に大きな影響があり、もっと大事にしなければならないんだ、音楽の力をもっと自覚しなければならないんだと気付かされました。仕事としてこなすのではなく、歌うことにもっと責任を持たなければならないと気を引き締められる思いでしたね。

世界を見渡すと、日本のように何でも手に入る便利な国はむしろ少なく、水を汲むのにも苦労するような地域が多いことに気付きます。私はそういう場所に行って、音楽を通じて何ができるのか試したい、演奏するだけではなく音楽の力をもっと有効活用したいと考えるようになり、ようやくパズルが整った気がしました。自分が何をするべきか、どの道を進むべきかが見えたんですね。

『ガラシャ』にはそうした想いを込めるとともに、芸術とSDGsを融合する試みをしています。オペラの公演には通常、大掛かりな劇場や設備が必要ですが、施設が整っていない国や地域でも上演できるように、自然素材を使った藍染めの帳1枚というミニマルな舞台美術にしました。

無駄なものは一切作らないことは環境への配慮になりますし、劇場がない場所で上演すれば、子どもたちを含めて多くの人々が平等に音楽を楽しむ機会を提供できます。少人数の編成であれば、たくさんの音楽家を集めなくても上演可能なので、より多くの場所で多くの皆さんに観ていただけると思います。

南米の青少年オーケストラを日本に

――音楽を通じた国際交流の一環として、アルゼンチンの青少年オーケストラを日本に招へいするプロジェクトに取り組まれています。どういう狙いがあるのでしょうか。

田中氏 欧州と南米は季節が逆転するので、欧州の夏季休暇に音楽家が南米に行って演奏会をするなど交流が盛んです。特にアルゼンチンは歴史的にイタリアとの関係が深く、首都ブエノスアイレスにはクラシック音楽の文化が根付いています。

私は演奏旅行で現地に行った時、ビジャと呼ばれるスラム街を見て衝撃を受けるとともに、貧しい家庭の子どもたちも分け隔てなく受け入れているアルゼンチン国立青少年オーケストラの存在を知りました。ベネズエラにある音楽教育の団体「エル・システマ」と似ていますが、それもそのはず、エル・システマと青少年オーケストラの創立者は友人同士であり、互いに行き来してサポートし合う仲でした。

ただし、アルゼンチンのオーケストラはプロの演奏家を目指す青少年を育成する点が異なります。そこではさまざまな環境で育った中南米の子どもたちが選抜され、厳しいトレーニングを積んでいます。

プロになれるかどうかは本人次第なので、とても厳しいけれど、誰もが出自とは関係なく平等に扱われ、自由な空気に満ちているんですね。裕福だから、あるいは貧しいからといって特別扱いはしません。私はこれこそが平等の精神だと深く感銘を受けました。

他方、日本でデビューしてテレビ番組に出演したりするうちに、なぜか中学生や高校生をはじめ若い世代から音楽などに関する進路相談が届くようになったんですね。「自分は音楽家になれるだろうか」「先生からこんなことを言われたのですが……」といった悩み事を多くの子たちが抱えていました。たぶん、私が有名音大卒の「王道」から外れた存在であることに共感してくれているのだと思いますが、私はそもそも王道などなく、自分が目指す最終目標にたどり着くための小道が無数にあるのだと思っています。

そして、それを日本の若い世代に伝えるためにも、青少年オーケストラのパワーに触れることは意義があるのではないかと思い付きました。「こうあるべき」「こうすべき」ではなく、自分がやりたいことを直向きに目指す自由な精神とエネルギーを感じてほしい、同世代との出会いを通じて広い世界を知ってほしいと思うんですね。

私自身、十代から世界に触れて成長することができました。ですから、そういう機会を若い世代に提供することは、私たち大人がやるべき仕事だと考えています。この招へいプロジェクトもSDGsの貧困削減やレジリエンスの構築、質の高い教育などいくつかの目標達成につながる要素があります。コロナ禍の影響で少し遅れていますが、2023年秋の来日実現を目指して準備を進めているところです。

心をひとつにする音楽の役割

――2021年はコロナ禍が続く中、世界各地で軍事クーデターや政情不安が相次ぎ、米国や日本では社会の分断が進む風潮もあります。音楽を通じて世界に広げたいメッセージは何でしょうか。『ガラシャ』の見どころと併せてお聞かせください。

田中氏 私は音楽が持つ力を信じています。音楽をはじめとする芸術は、どこで生まれたかという国籍や人種、宗教、思想などとは関係なく、誰もが感動を分かち合える唯一のものだと思います。分断と対立が見られる今の世界だからこそ、人と人が触れ合い、何かを共有したいという気持ちはとても大切です。

突き詰めれば、それは愛を感じたいということではないでしょうか。そうした想いを包み込んでくれるのが音楽であり、音楽は皆が心をひとつにするきっかけを与えてくれると思っています。

私は海外でも日本でも自然の中を散歩するのが好きなのですが、人が自然に触れたいと感じることと、芸術を求めることは本質的に同じなんじゃないかと思うんですね。自然とは神が創った芸術であり、人間が創った芸術はその代わりなのかもしれません。何かに感動するというのは誰もが持つ感情なので、私たちは自然や芸術を求めるのではないでしょうか。

1月の舞台は『ガラシャ 能楽堂版』としてお贈りします。ガラシャを歴史上有名な人物ではなく、ひとりの女性として見ると、いろいろな感情が湧いてきます。戦国武将の娘に生まれ、父親の謀反を経てキリシタンになり、最後は家臣の介錯で自害するという壮絶な生涯ですが、自分の意志を貫ぬこうとする一方、さまざまな葛藤を抱えた生きざまは、400年以上を経た現代の私たちにも通じる面があるような気がします。

『ガラシャ』の舞台を通じて、今を生きる皆さんに何かを感じていただければと思っています。

1/29(土)AAR Japan チャリティ公演 モノオペラ『ガラシャ』の詳細・お申込みはこちら

ひとこと 京都で過ごした学生時代、光秀・ガラシャ父娘ゆかりの丹波・丹後地方に縁があり、一年中バイクで走り回っていた。丹後半島の山中に「ガラシャ隠棲の地」を訪ねたこともあって、世俗を離れた閑寂そのものの風景を思い出す。その丹後・舞鶴出身の田中さんがプロデュースする『ガラシャ』は、オペラと能を融合した幽玄な世界。上賀茂神社で2020年秋に初演された舞台が新春の東京にやって来る。どうぞお見逃しなく。(N)

中坪 央暁NAKATSUBO Hiroaki東京事務局

全国紙特派員・編集デスクを経て、国際協力機構(JICA)の平和構築事業に従事。東ティモール独立、アフガニスタン紛争のほか、南スーダン、ウガンダ北部、フィリピン・ミンダナオ島など紛争・難民問題を長期取材。2017年11月AAR入職、2019年9月までバングラデシュ・コックスバザール駐在としてロヒンギャ難民支援に携わる。著書『ロヒンギャ難民100万人の衝撃』(めこん)、共訳『世界の先住民族~危機にたつ人びと』(明石書店)ほか。 (記事掲載時のプロフィールです)