サヘル・ローズさんがウガンダ訪問で出会ったたくさんの難民の子どもたち。彼らの課題、そして彼らに向き合ったサヘルさんの姿を、同行した東京事務局の太田阿利佐が3回にわたって紹介します。

学ぶためのノートと鉛筆を:サヘル・ローズさんウガンダ訪問記1

足りない教室 遠い学び舎:サヘル・ローズさんウガンダ訪問記2

歓迎のダンスを披露するチャングワリ中等教育校の男子生徒とサヘルさん=2024年2月22日撮影

「学校を辞めて、おばあちゃんを手伝おうかと」

ウガンダ西部・チャングワリ難民居住地にあるケントーミ初等教育校。14歳の少女は、すっくと立ってこんな質問をしました。「今、学校に来て勉強をすることはとても大事だと聞きました。でも私は、おばあちゃんと小さなきょうだいと暮らしています。私が学校を辞めて、おばあちゃんの手伝いをすればおばあちゃんが楽になるし、水汲みや畑の収穫など近所の人の仕事をすれば、弟たちに食べ物も買えます。だから学校を辞めようか迷っています。どうしたらいいですか」

サヘルさんに質問をする14歳の女の子=2024年2月19日撮影

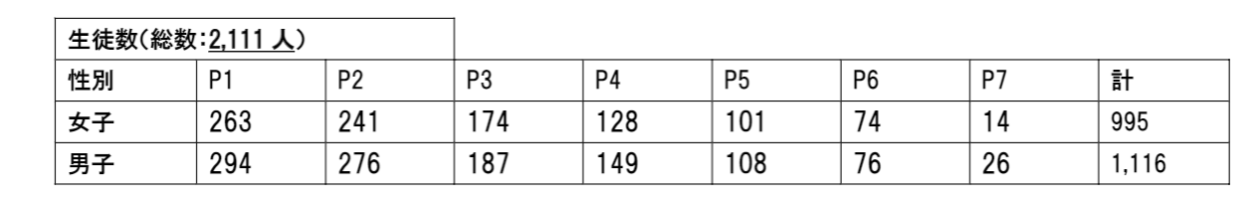

この表は、この女の子が通う初等教育校の学年別在籍数です。P1、P2と学年が進むごとに生徒が減っていきます。ドロップアウトの原因は、児童労働・家事手伝い、学費未納や学用品を買えないこと、学校までが遠いこと、4年生以上からすべて英語での授業になるため授業について行けないこと、保護者の理解不足などさまざまです。

家庭内暴力や親のアルコール依存、ネグレクト(育児放棄)に苦しんでいる子どもたちもいます。紛争による暴力は、大人にも子どもにも深い傷跡を残し、そのトラウマに苦しむ難民は決して少なくありません。親せきや近所の人に育てられている孤児たちも多くいます。

440人を個別支援

AARは、子どもたちが抱える問題に対応できる人材、組織作りを目指して、先生と地域の人々で構成する学校保護委員会の設置、運用を支援しています。具体的には特に深刻な状況にあり、学校を辞めてしまうリスクがある子どもたちを学校保護委員会とともにリストアップし、個別に支援する取り組みです。2023年には200人を支援し、2024年には440人を支援する計画です。リスクの高い子どもたちを集め、歌や工作などの活動をしながら、相談にのったり、カウンセリングをしたりします。問題が深刻化しても早い段階で把握し、他の支援団体と連携するなどして対策を取るためです。

今回サヘルさんには、こうした社会的心理的支援を必要とする子どもたちのための集まりにいくつか参加していただき、「ひとつ願いがかなうとしたら」をテーマに一緒に絵を描いたり、「戦争をなくすには」というテーマで話し合いをしたりしました。冒頭の質問は、この集まりの中で出てきました。

自分の願いを絵に描くブトーレ初等教育校の子どもたち=2024年2月20日撮影

「私の答えが正しいとは限らないけど」。サヘルさんはそう前置きして続けました。「あなたはとても優しいね。自分より家族を大切に考えている。でも、厳しいことを言うけれど、おばあちゃんはあなたより先に亡くなるでしょう。その時あなたに教育がなかったら、あなたはどうやって生きていくの? どうやってきょうだいの面倒を見るの? だから何とかして勉強を続ける道を見つけてほしい。一時学校に来られなくても、また戻ってきてほしい。それが結局はあなたも家族も助けることになると思う」

「大きくなったらヤギを飼いたい」「勉強して、お医者さんになりたい」「もしも願いがかなうなら、カバンがほしいな」「コンピューターでお金をかせいで、家族に大きな家をつくるんだ」……サヘルさんが聞き出した子どもたちの願いは実にさまざまでした。

水道や電気のない、日本と比べればかなり不便な暮らしでも、彼らにはそれが日常、普通の生活です。小さな子どもたちは好奇心でいっぱいで、瞳がきらきらしています。それが次第に曇ってくるのは10代に入る頃、自分たちの未来が、自分たちではどうしようもない理由……例えば貧困、難民という地位、性別……で狭められていると気付く頃からでしょうか。彼らにとって希望を持ち続けるのは容易ではありません。

消えない紛争の傷あと

一連の学校訪問で、最後にサヘルさんがインタビューしたのはチャングワリ中等教育学校2年生(日本では中学3年生に相当)の2人の男の子でした。2人はともに21歳。何年か学校に通えない期間があったためです。ウガンダではよく見られることです。

話を聞かせてくれたチャングワリ中等教育校のユチョーンさん(左)とフォスティンさん=2024年2月22日

フォスティンさんは、6年前にこの難民居住区に来ました。コンゴ民主共和国では父と母と3人の妹で暮らしていましたが「夜中にいきなり襲われたんです。真っ暗で何が起きたかよくわからなかった。右手の傷はその時つけられました。誰がやったかも分かりません。父と母は戦闘の中でいなくなってしまいました」といいます。

彼はある支援団体から奨学金を受けて勉強を続け、妹たちの面倒を見ながら暮らしていました。しかしその団体が撤退し、別の団体からの奨学金はまだ決まらない状態です。学校の給食費が払えず、「『(昼食時に)家に帰りなさい』と言われることがあって、それがつらい」と打ち明けました。

もう一人、ユチョーンさんもやはりコンゴ民主共和国から6年前に来ました。フォスティンさんとよく似た状況で、きょうだいは戦闘中に別の方向に逃げ、行方が分からないまま。母も2018年に亡くなり、以来ずっと1人で生きています。家族のことを思い出し、眠れない夜もあり、「そういう時は心で泣いています」と淡々と話します。

限られている支援

世の中に言いたいことを聞いた時、フォスティンさんは「ここには、国連を含め国際的な難民支援団体のたくさんのオフィスがあるけれど、事務所に行って泣きつかない限り、放っておかれる。数年とか数カ月とか待っていても解決策はない。そういうことなんだ」。ユチョーンさんも「必要な支援のために働いている組織はあるけれど、支援はいつも遅い。私たちはそれに苦しみ続けている」と沈んだ口調で続けました。

2人の手を握りながら話を聞くサヘルさん(左)=2024年2月22日

サヘルさんは2人の手を握って、泣き出しました。「ごめんなさい。2人が泣いていないのに、私が泣いて……」。あとは言葉になりません。2人の通うチャングワリ中等教育校でも、1年生は男女ともに約130人いますが、6年生は女子は1ケタ、男子も十数人しかいません。つまり、9割はドロップアウトしてしまうのです。支援がいきわたっているとはとても言えません。

サヘルさんが泣いたのは、この日2度目でした。数時間前、サヘルさんはこの学校での支援が必要な子どもたちの集まりで、「戦争孤児になり、日本でもいじめられる経験をしたのにどうして前向きでいられたのか」と質問されていました。サヘルさんは「本当はトラウマだらけ。花火がドーンってなると、私には爆弾の音に聞こえる。人々のざわめきは、逃げ惑う人たちの声に聞こえる。いろんなものがフラッシュバックして、何一つ自分の中では解決しておらず、生きているのがすごく辛い。戦争、紛争の傷はそういうもの。みんなもそういうものを持っているんじゃないかしら。でもその弱さは強さにもなる。だからこそ私はここでこうして話しているし、表現する仕事に就いている。私は今本音で話しています。私がどんなに輝いてみえたとしても中身はぼろぼろ。世の中はそういう人たちがあふれている」と涙ながらに語っていました。

別れを惜しむサヘルさんと2人=2024年2月22日撮影

2人もこの話を聞いていました。だからこそ彼らもつらい体験と本音を明かしてくれたのでしょう。サヘルさんが泣きながら「今の正直な気持ちを聞いていい?」と尋ねると、ユチョーンさんは「僕は難しい状況にはあるけれど、でも希望を失ってはいません。眠れない夜もあるけれど、二つの夢(医者と歌手になる)をかなえるために精いっぱい生きていきます」と話し、フォスティンさんも「教育だけが将来を変えてくれると信じています。別に誰かを恨んだりはしていなくて、いつか自分の人生をよりいいものにできたら、他の人たちを困難な状況から抜け出せる手伝いをしたいと思っています」としっかりと語ってくれました。

別れの挨拶をした時、2人とサヘルさんは、ハグしたまましばらく離れませんでした。

(つづく)

(ひとつ前の記事)

◇

当たり前のことですが、私たちAARの支援活動には限界があり、できることは極めて限られています。例えるならそれは、寒い朝に1杯の白湯を差し出すようなもの。ウガンダなら暑い日に、たった1杯の冷たい水を届けるようなものなのかもしれません。それでもAARはウガンダの子どもたちのために教育支援を続けていきます。どうかご理解とご支援をお願いいたします。

<3月31日(日)開催 イベント サヘル・ローズさんが出会った『ウガンダ・難民キャンプの子どもたち』@東京/オンライン>

https://aarjapan.gr.jp/event/13716/

太田 阿利佐OHTA Arisa

全国紙記者を経て、2022年6月からAAR東京事務局で広報業務を担当。